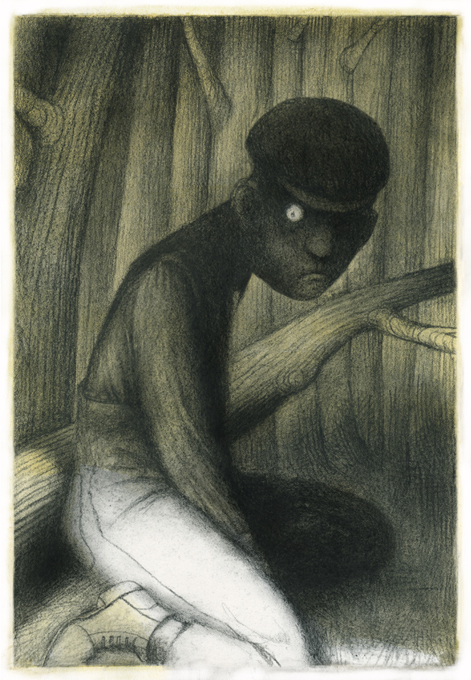

Ilustración de Ana Juan para el libro ‘El hombre del traje negro’, de Stephen King (Nórdica).

Reza para que no te suceda esta historia de Stephen King

'El hombre del traje negro', ilustrado por Ana Juan, es uno de los más bellos libros de terror. King rinde homenaje a Hawthorne y recrea un relato en la frontera del mundo real, de ultratumba y de las pesadillas

En un verano como el de ahora, pero de 1914, la desgracia se precipitó sobre Gary, un niño de nueve años, y su familia. Ocurrió en la bifurcación del río Castle donde se encontró con un hombre de traje negro y ojos anaranjados. Gary siempre mantuvo aquel episodio en secreto, hasta que con 90 años decidió escribirlo en el diario de su bisnieta en un último intento por conjurar aquella pesadilla.

En un verano como el de ahora, pero de 1914, la desgracia se precipitó sobre Gary, un niño de nueve años, y su familia. Ocurrió en la bifurcación del río Castle donde se encontró con un hombre de traje negro y ojos anaranjados. Gary siempre mantuvo aquel episodio en secreto, hasta que con 90 años decidió escribirlo en el diario de su bisnieta en un último intento por conjurar aquella pesadilla.

Quien lo cuenta es Gary, pero quien le da voz es Stephen King en el relato El hombre del traje negro, editado por Nórdica. Un libro que tiene un regalo dentro: las ilustraciones de Ana Juan. De esta manera la frontera donde se juntan el mundo real con el de ultratumba y las pesadillas adquiere una atmósfera única. Es un relato dentro del relato que cuenta otro relato. El hombre de ojos centelleantes le cuenta a Gary sucesos futuros que nadie desearía para los suyos. El pulso de King, de una narración clara que alterna el suspense con la inocencia del personaje a medida que el ambiente se llena de un aire extraño es enriquecido por las imágenes sugerentes de la ilustradora española que hacen volar aún más la imaginación.

Por si no fuera suficiente tanto miedo, El hombre del traje negro es un homenaje que rinde King a un cuento gótico de Nathaniel Hawthorne (1804-1864): El joven Goodman Brown. Con este relato Stephen King obtuvo los premios World Fantasy Award y O. Henry. Esta edición maravillosa de Nórdica Libros incluye al final el relato de Hawthorne. Una obra con tres regalos y sus respectivas versiones: Hawthorne, King y Ana Juan. Todos ellos, además, influidos por las leyendas populares y la literatura clásica infantil y juvenil y de terror.

WMagazín les abre la puerta para que este verano, con un pasaje del libro, entren al mundo de lo desconocido:

El hombre del traje negro

El sol me daba en la nuca, fuerte y caliente, en los primeros cuatrocientos metros o así, pero luego me adentré en el bosque, donde una sombra doble caía sobre el camino, hacía fresco, olía a abeto y se oía al viento silbar entre las extensas y espinosas arboledas. Caminaba con la caña al hombro, como hacían los niños por entonces, y en la otra mano llevaba la cesta como si fuera una bolsa o el maletín de muestras de un vendedor. A unos tres kilómetros en el interior del bosque, por un camino que no era más que un doble surco con una línea de hierba que crecía en el montículo central, empecé a oír el apresurado y ansioso rumor del río Castle. Pensé en truchas con brillantes lomos moteados y vientres de un blanco puro, y el corazón se me aceleró.

El riachuelo fluía bajo un puentecito de madera, y las lomas que bajaban hasta el agua eran empinadas y frondosas. Avancé con cuidado, agarrándome donde podía y hundiendo bien los talones. Al bajar, sentí que iba saliendo del verano para volver a mediados de primavera. El agua desprendía un suave frescor y un olor vegetal como de musgo. Cuando llegué al borde del agua me quedé allí un rato de pie, respirando ese olor musgoso y mirando a las libélulas trazar círculos y a los mosquitos patinar en el agua. Entonces, más abajo, vi una trucha saltando para capturar una mariposa, una gran trucha de unos treinta y cinco centímetros, y recordé que no había ido allí sólo de paseo.

Caminé por la orilla, siguiendo la corriente, y mojé la caña por primera vez con el puente todavía a la vista río arriba. Algo tiró de la punta de mi caña hacia abajo una vez o dos y se comió medio gusano, pero aquel pez era demasiado astuto para mis manos de niño de nueve años, o quizá no estaba lo bastante hambriento para ser imprudente, así que seguí.

Me detuve en otros dos o tres sitios antes de llegar al lugar donde el Castle se bifurca para ir al sudoeste, hacia Castle Rock, y al sudeste, hacia el pueblo de Kashwakamak, y en uno de ellos pesqué la mayor trucha que he cogido nunca, una preciosidad que medía cincuenta centímetros de la cabeza a la cola según la pequeña regla que llevaba en la cesta. Era una trucha gigantesca, incluso para aquel tiempo.

Me detuve en otros dos o tres sitios antes de llegar al lugar donde el Castle se bifurca para ir al sudoeste, hacia Castle Rock, y al sudeste, hacia el pueblo de Kashwakamak, y en uno de ellos pesqué la mayor trucha que he cogido nunca, una preciosidad que medía cincuenta centímetros de la cabeza a la cola según la pequeña regla que llevaba en la cesta. Era una trucha gigantesca, incluso para aquel tiempo.

Si hubiera aceptado aquello como un regalo suficiente para un día y me hubiera vuelto, ahora no estaría escribiendo (y esto va a ser más largo de lo que pensaba, ya lo estoy viendo), pero no lo hice. En vez de eso, me puse manos a la obra con el pez, allí mismo y en ese momento, tal como mi padre me había enseñado, limpiándolo, colocándolo sobre hierba seca en el fondo de la cesta y cubriéndolo luego de hierba húmeda, y seguí. A los nueve años no pensaba que pescar una trucha de cincuenta centímetros fuera algo extraordinario, aunque sí recuerdo mi sorpresa al ver que el sedal no se había roto cuando, sin red ni tampoco maña, la jalé fuera del agua y la traje hacia mí en un torpe círculo lleno de coletazos.

Diez minutos después llegué al lugar donde el río se dividía en aquel tiempo. Aquello hace mucho que desapareció. Ahora hay una colonia de dúplex donde antiguamente el Castle seguía su curso, y también una escuela municipal, y, si hay un arroyo, fluye a oscuras. Entonces el riachuelo se dividía alrededor de una enorme roca gris casi del tamaño del retrete anexo a nuestro casa. Allí había un espacio llano y agradable, herboso y suave, que daba a lo que mi padre y yo llamábamos «la rama sur». Me puse de cuclillas, tiré el sedal al agua, y casi de inmediato capturé una hermosa trucha arcoíris. No tenía el tamaño de la otra —sólo treinta centímetros o así—, pero con todo era un buen ejemplar. La limpié antes de que sus branquias dejaran de moverse, la guardé en la cesta y volví a tirar el sedal al agua.

Esta vez no picó ningún pez inmediatamente, así que me tumbé y me puse a mirar la franja azul de cielo que podía verse a lo largo del arroyo. Las nubes pasaban flotando, de oeste a este, y traté de pensar sacarles parecido. Vi un unicornio, después un gallo, y luego un perro que se asemejaba un poco a Candy Bill. Estaba esperando la siguiente nube cuando me quedé amodorrado.

O quizá dormido, no estoy seguro. Sólo sé que fue un tirón en mi sedal, tan fuerte que casi me arranca la caña de bambú de la mano, lo que me devolvió a aquella tarde. Me senté, agarré la caña, y de pronto me di cuenta de que algo se había posado en la punta de mi nariz. Crucé los ojos y vi una abeja. Sentí que el corazón se me paraba en el pecho, y durante un terrible segundo tuve la certeza de que iba a mojar los pantalones.

- El hombre del traje negro. Stephen King. Traducción de Íñigo Jáuregui. Ilustraciones de Ana Juan. Nórdica Libros.